近日,中國科學院南海海洋研究所邱大俊研究員團隊聯合意昂3海洋生物資源與管理學院劉必林教授團隊✣,對海南島東南海區深水800-1000米采集到一個與幽靈蛸相近的標本進行了系統的研究✊🏿。通過形態學和基因的比較分析等,明確其與幽靈蛸存在明顯差異,確定其是幽靈蛸目新種——擬幽靈蛸(Vampyroteuthis pseudoinfernalisQiu,Liu & Huang, sp. nov.)。相關研究成果已在線發表於分類科學期刊《ZoologicalSystematics》上⛑。中國科學院南海海洋研究所邱大俊研究員為論文的第一與通訊作者3️⃣,意昂3劉必林教授是共同合作者之一🏃🏻➡️。

1903年德國海洋生物學家 CarlChun最早在深海發現了幽靈蛸(Vampyroteuthisinfernalis),隨後不同的科學家把其定名為不同的名稱。1939年Grace E. Pickford把這10個不同定名的生物中歸為一個種類,即幽靈蛸🤸🏽♂️🧑🏻🏫。直到到不久之前,幽靈蛸目只有一個現存物種被大家所認可——幽靈蛸。在分類學上,幽靈蛸屬於幽靈蛸目、幽靈蛸科0️⃣、幽靈蛸屬。此物種常生活在熱帶與亞熱帶大洋水深600至900米之間,該深度水體中氧氣含量很低。

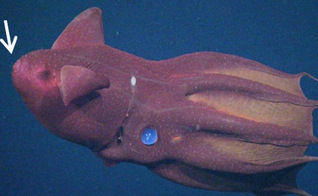

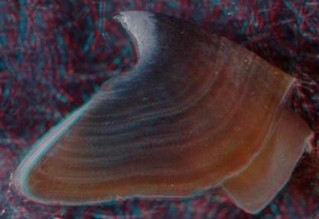

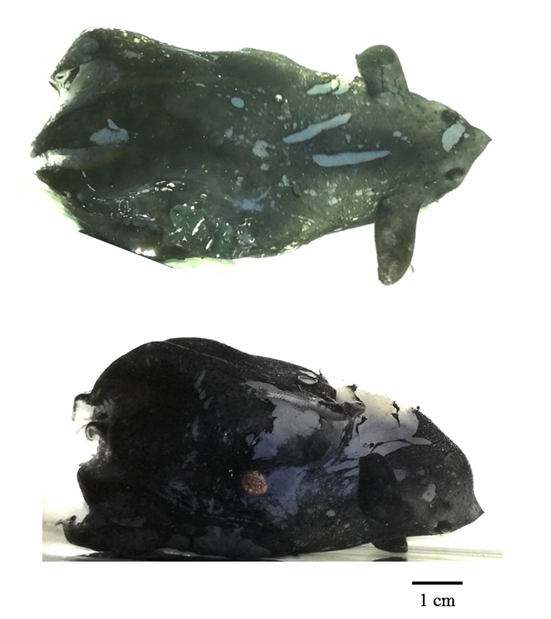

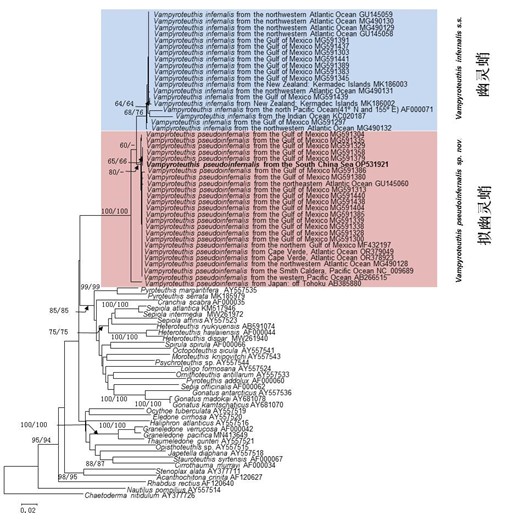

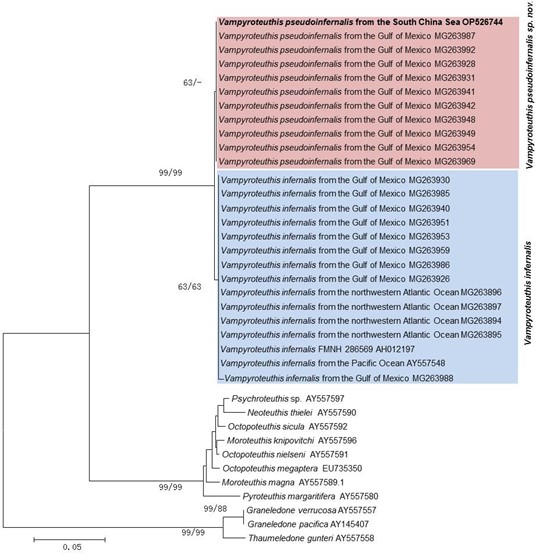

2016年9月,在海南島東南海區800—1000米水深采集到一個類似幽靈蛸的標本(圖1)💁,經過其與幽靈蛸形態比對,發現二者在形態上存在著明顯的差異,包括尾部的形態👮♀️、下角質顎的形狀、發光器的位置。同時𓀋,線粒體COI基因與核基因28S rDNA系統進化分析中呈現出兩個遺傳距離較大的分支,且具有較高的支持值(圖2,3)🧑🏽🔬。在此基礎上🙂↕️,將南海采集的標本形態特征與歷史報道的10個同物異名種的形態特征進行了系統的比較分析,確認南海采集到的標本與之前報道的同物異名種有著明顯的差異。最終,我們確定采集到的標本為幽靈蛸屬一個新物種,成為幽靈蛸目已知的第二個現存物種🏤🍁;並定名為擬幽靈蛸(VampyroteuthispseudoinfernalisQiu, Liu & Huang, sp. nov.)。

擬幽靈蛸與幽靈蛸二者形態特征的區別:擬幽靈蛸具有尖尾、下角質顎翼寬長🎮、發光器位於鰭與尾尖的中點,而幽靈蛸無尾、下角質顎翼較短、發光器位於鰭與身體末端的三分之一處(表1)。

該項研究獲得國內外廣泛關註♢,被新華社、光明日報、央視財經、泰晤士報、Live Science、IFLscience👶🏻、新聞周刊(Newsweek)、國家地理(National Geographic)、法國科學郵報(Sciencepost)👀、今日俄羅斯(RT)🖖🏼👋、柏林晨郵報(Berliner Morgenpost)📘、印度時報(The times of India)👩🏻🦼、新加坡聯合早報、雅虎新聞、MSN新聞等500多家國內外媒體報道🤲🏻。

相關論文信息:Dajun Qiu*,BilinLiu🍗,Yupei Guo, W. A.S.W. Lakmini, Yehui Tan, Gang Li, Zhixin Li, Liangmin Huang.Vampyroteuthis pseudoinfernalis sp. nov.: the second extant widespread deep sea squid species of Vampyromorpha (Cephalopoda: Coleoidea).Zoological Systematics 2024. DOI: 10.11865/zs.2024210.

文章鏈接🕵🏿♀️:https://www.zootax.com.cn/EN/10.11865/zs.2024210

圖1. 擬幽靈蛸(Vampyroteuthis pseudoinfernalis sp. nov.)形態圖

圖2. 基於線粒體 COI 基因序列構建的頭足類系統發育樹圖

(黑體為本研究采集到的序列)

圖2 基於核基因LSU rDNA序列構建的頭足類系統發育樹圖

(黑體為本研究采集到的序列)

表1. 幽靈蛸與擬幽靈蛸形態特征與分布比較表

| 幽靈蛸 Vampyroteuthis infernalis s.s. | 擬幽靈蛸 Vampyroteuthis pseudoinfernalis sp. nov. | |

| 無尾

© 2007 MBARI

| 尖尾

| |

發光器位置 | 一對發光器位於位於鰭與身體末端的三分之一處。

© 2007 MBARI

| 一對發光器位於鰭與尾尖的中點。

| |

下角質顎形狀 | 下角質顎翼寬短

http://tolweb.org/notes/?note_id=5249

| 下角質顎翼寬長

| |

分布 | 墨西哥灣🚇🟨、西北大西洋👸🏽、南太平洋、北太平洋📇、印度洋。 | 南海🐍、北太平洋🌭、墨西哥灣、北大西洋、佛得角群島。 | |

參考文獻 |

| 本研究 |

(供稿♘:海洋生物資源與管理學院)