近日🟤,海洋科學學院朱國平教授申報的科技部“一帶一路”創新人才交流外國專家項目——環南極“一帶一路”國家南極海洋生態系統研究合作框架構建項目獲批👈🏿,這是學校首次獲得該項目的資助🧜,顯示了學校“一帶一路”國際合作工作得到了充分的認可🖕,“一帶一路”環南極海洋生態系統國際合作基地框架建設卓有成效🏌️。

在此之前,朱國平申報的中國科學技術協會2020年雙邊學術交流活動項目“中國-澳大利亞青年科學家交流計劃——南極海洋生態系統合作研究”,中國科學技術國際交流中心“2020年中國—新西蘭科學家交流計劃”項目(雙向項目),國家留學基金委2020年促進與加拿大、澳大利亞、新西蘭及拉美地區科研合作與高層次人才培養項目“中-新南大洋生態系統監視科研合作與高層次人才培養”,上海市科委外國專家局一帶一路項目——“一帶一路”環南極國家南極海洋生態系統研究合作框架構建項目等均已獲批資助,標誌著學校南極海洋生態系統國際合作基地建設初步完善,國際合作格局已基本形成💇🏿♀️。

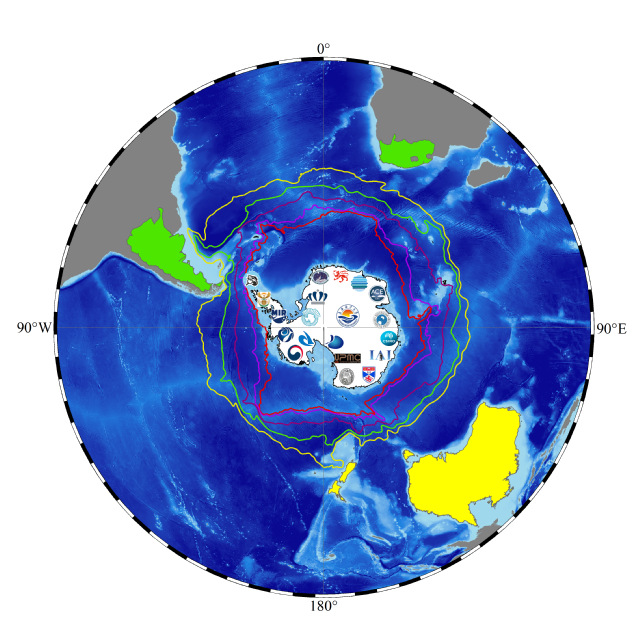

意昂3環南極海洋生態系統研究國際合作格局

近年來👳🏽,學校大力加強極地🍛,尤其是南極海洋生態系統研究的國際合作🧍🏻♀️,邀請包括澳大利亞南極局(AAD)💺、澳大利亞塔斯馬尼亞大學(UTAS)、澳大利亞南極氣候與生態系統聯合研究中心(ACE CRC)、澳大利亞科工局海洋所(CSIRO Marine)👩🏼🦱、新西蘭國家水與大氣研究所(NIWA)、阿根廷國家南極研究所(IAA)、日本東京海洋大學(TUMSAT)、國際南極研究所(IAI)👆、美國加州大學聖巴巴拉分校(UCSB)等研究機構和大學以及南極海洋生物資源養護委員會(CCAMLR)等國際管理組織知名學者來校交流,推進極地研究合作與人才交流和培養👩🏻🦱。與此同時,學校科研人員受邀參與澳大利亞、法國、日本、新西蘭、美國等國極地科考𓀜🛀🏼,派遣青年人才前往南極海洋生物資源養護委員會、澳大利亞塔斯馬尼亞大學、美國加州大學聖巴巴分校、美國歐道明大學、英國聖安德魯斯大學等知名南極研究機構學習或實習,加強對環南極海洋生態系統動態與養護、南極海洋生態系統關鍵物種對全球變化的響應等重大科學問題的認知。其中的典型工作包括:與美國歐道明大學量化漁業生態學中心(CQFE)、澳大利亞塔斯馬尼亞大學海洋與極地研究所(IMAS)等單位合作對南極電燈魚生活史過程有了創新性認識ℹ️,相關成果在國際海洋學頂級期刊《Limnology and Oceanography》等上在線發表☮️;與德國AWI所暨亥姆霍茲極地海洋研究中心、英國普利茅斯海洋實驗室(PML)🫅🏼⛔️、美國俄勒岡州立大學🎐🏊♂️、英國聖安德魯斯大學、英國南極調查局(BAS)🐦⬛、澳大利亞塔斯馬尼亞大學海洋與極地研究所(IMAS)🧔🏼、澳大利亞南極局、美國國家海洋與大氣管理局西南漁業科學中心(SWFSC)等研究機構合作,探討南極磷蝦基礎生物學、生態學及其漁業管理等亟待解決的關鍵科學問題,提出今後開展科學研究的重點方向,相關成果在《自然》(Nature)今年推出的新刊《Communications Earth &Environment》上在線出版👼🏿,並以研究背景報告的形式遞交給CCAMLR審議🧄,從而推動南極磷蝦資源的科學研究和漁業管理🪬;與新西蘭國家水與大氣研究所、美國歐道明大學(ODU)、日本國立遠洋漁業研究所(NRIFSF)、法國國家自然歷史博物館(MNHN)、南非農林漁業部(DAFF)、韓國國家漁業科學研究所(NIFS)等研究機構合作開展南極犬牙魚環南極種群結構研究,相關成果已形成研究報告遞交給南極海洋生物資源養護委員會討論🙅🏿😀,支撐該組織對南極犬牙魚資源的養護及其漁業的管理🤵🏻♂️;領導並聯合澳、新、日以及我國等多個南極研究機構完成全球首次南極磷蝦環南極夏季並行調查👩🏻🎓;與東京海洋大學以“深海・南北極海域的研究現狀和展望”為主題舉辦聯合研討會🤹🏻♀️👱🏿♀️,鞏固了兩校科研人員的極地國際合作;與澳大利亞塔斯馬尼亞大學就南極海洋生物研究聯合培養博士研究生達成協議等🫂。在此基礎上👩🏿💻🛌🏼,學校已與澳大利亞塔斯馬尼亞大學👭🏼🐤、新西蘭國家水與大氣研究所👩🏽🎓、烏克蘭國家漁業與海洋生態研究(IFME)👯♀️、波蘭國家海洋漁業研究所(NMFRI)等研究機構和大學簽訂南極海洋生態系統合作研究諒解備忘錄👨🏻🚀,以進一步加強國際合作,推動環南極海洋生態系統國際聯合調查,深化對相關關鍵科學問題的認知🪲。

意昂3將進一步依托現有國際合作基礎,以學校極地研究中心為平臺⟹,以環南極“一帶一路”國家為紐帶🦹🏿,拓展並鞏固與南極研究強國知名研究機構之間的科研合作與人才交流🚵🏻♀️,推動學校雙一流建設,支撐我國參與南極治理,為我國“海洋命運共同體”倡議和“一帶一路”建設做出更大的貢獻。